藁の鍋敷きの作り方

お客様から「藁の鍋敷き」の作り方を尋ねられ、もどかしい・・・・、簡単なのに伝えることが難しく。

画像付き、解説を試みて、上手く伝えられる自信はないけれど、難しい作り方ではないので実物持ってきていただければ教えることは可能ですのでお問い合わせの上、よろしお願いいたします

画像を撮るのに作った15cmほどのサンプルです

稲わらの根本10cmほどを切り落とし藁の蕊を残しながらいらない部分をほどほどに取り除き綺麗にします 「ほどほど」・・・(笑)、適当?ってことです(笑)

<事前準備>藁を濡らして放置し、柔らかくしておきます 編みやすく、折れにくくなります ※作り始めたら途中で手を離すことができません 大きな洗濯ばさみもしくは、クリップ型クランプがあれば 手を放したいときに便利です

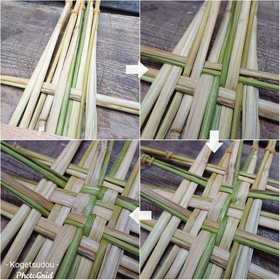

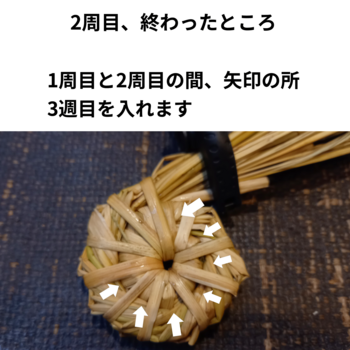

・どの指でも良いので時計回りに巻き付けて輪を作ります。 形を壊さず藁を抑えたまま作業を進めます ・矢印の部分に藁を一本差し込み、裏でネジって輪に沿わせ、繰り返していきます

<注意> ・この時、藁のねじり目は必ず裏に出るようにしてください ・編むときは藁の「節」は避けて節と節の間で編みます ・上の画像右下、藁一本分、白い〇部分の間隔を開けます

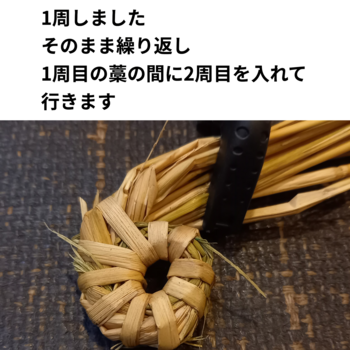

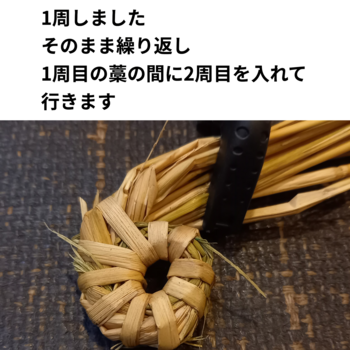

編みはじめよりも太くなって行きます

ここから「針」を使うことになります 矢印の所に針を刺し、長穴に藁2本を通して針を裏へ抜きます。裏で捻じって藁を添わせて行きます

隙間が広い時は「V」の字に藁を入れます

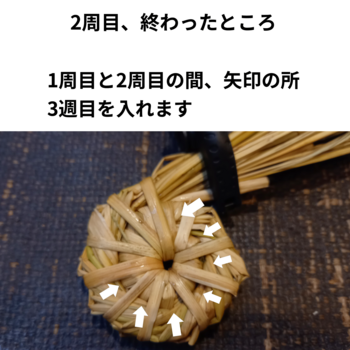

仕上のサイズの一周前に、横に通ってる藁を隠すように(下の画像)藁を入れながら編んでいきます

この部分になります。横に通る藁が隠れていきました

仕上の作業に入ります 一周しました タコ糸で止めたら出来上がりです

鍋敷きは出来上がっていますのでここからはご自由にお作り下さい

後は止めたタコ糸をいかに「隠す」か・・・・(笑) 藁を細く三本締めにしたものを用意して、タコ糸と一緒に止めてしまいます 矢印部分、藁を回して隠します

三本締めの藁を巻きつけ、先を出来上がった鍋敷きの中に埋め込みます

よく切れるハサミを用意してカッコよく、いらない部分を切り落として完成となります

・・・・・・フックの部分を付けるの、忘れました

難しい事はないのにも関わらず、説明が何より難しく どうぞ何かの折に奈良井宿へ訪れることがありましたらばご遠慮なく 藁の鍋敷きの作り方、お尋ねください

接客してなければお答えできます

説明がへたっぴでスミマセン・・・・・・・。

画像付き、解説を試みて、上手く伝えられる自信はないけれど、難しい作り方ではないので実物持ってきていただければ教えることは可能ですのでお問い合わせの上、よろしお願いいたします

絶対に必要な道具があります。藁を編み込む為の「針」みたいなもので、何か代用ができるものがあると良いかと思いますがご相談ください。調理道具の金属へらなど引っかけの穴に藁が二本通る長穴が開いているようなもので、幅が1cm弱ほどの物があると良いのですが・・・・。

2025年05月06日 Posted by 湖月堂 at 13:56 │保存版、藁の亀、鍋敷きの作り方

保存版亀の作り方

今回のは「チビ版」での説明となります。H15cmほどです。

用意するもの、及び、あったら便利なのもなので代用できるならして下さい。無くても行けるならばなくても大丈夫です。

藁は前もって水につけ、叩いて柔らかくしておきます。

藁、27本使います。

ハサミ、ワイヤー切るハサミ、ラジオペンチ(針金引っ張る時に使います)、小さな板、クランプ(100均にあります)、針金(ワイヤーでも良い、手芸用のやつ)

※小さい亀ならワイヤーでも行けますが、大きい亀になると麻紐を私は使用します。輪ゴム小さいの(しその葉っぱを買うと付いてるくらいの大きさ)、しっぽの部分になる稲穂2本くらい、なぜか、すりこ木(笑)。

これ「砧」、藁をたたく道具です。必需品って訳ではないのですが、美しく藁を綯うならば必要かと。湖月堂にあります(笑)。

これ「砧」、藁をたたく道具です。必需品って訳ではないのですが、美しく藁を綯うならば必要かと。湖月堂にあります(笑)。